巴黎奥运会开始前,如果你抓到温州体校的老师和学生问:你们学校有多少个奥运冠军?他们会举起两根手指并做出“是”的手势。

但巴黎奥运会结束后,当面对同样的问题时,他们会自豪地伸出手,给我打五分!

从2004年雅典奥运会的朱启南,到2008年北京奥运会的江钰源,再到2024年巴黎奥运会的潘占乐、徐嘉余、郑思维,温州20年来一共产生了5位奥运冠军,全部来自同一所学校——温州体育运动学校。

对于一所地市级体校来说,这是一个相当大的成就。

冠军的摇篮,五冠五环!

8月4日,巴黎奥运会游泳项目男子4×100米混合泳接力决赛中,中国队获得金牌,潘占乐(右)率先冲线。新华社记者 黄宗智 摄

冠军的摇篮,积累了丰富的经验

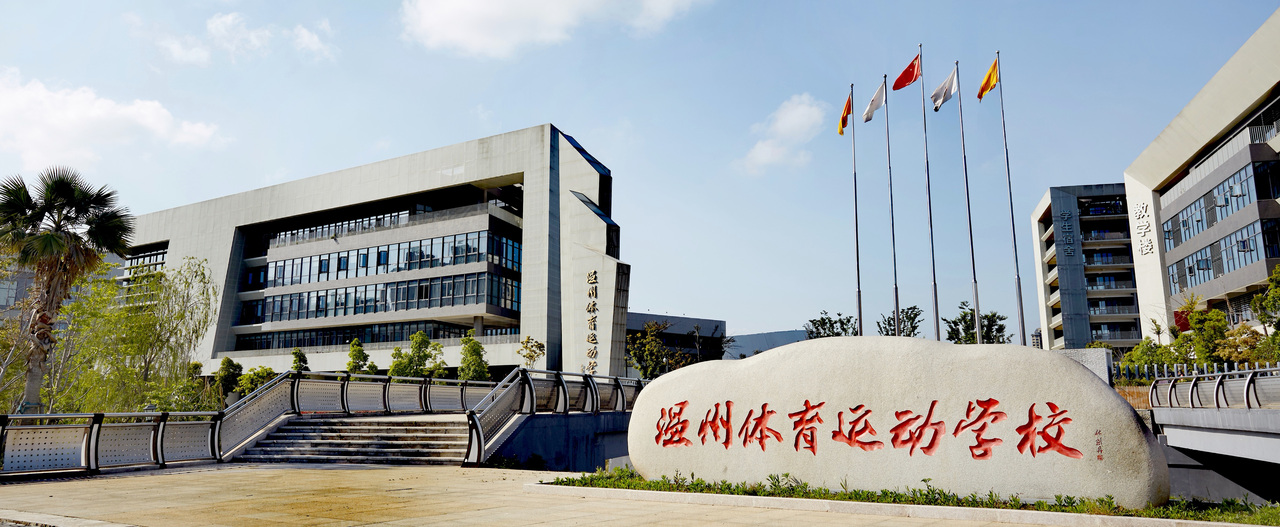

走进位于龙湾高科技大道的温州体校,首先映入眼帘的是巨大的五环标志。 “更快、更高、更强、更团结”四个字特别明确。如今,在五位奥运冠军的加持下,五环标志散发出更加耀眼的光芒。

五环,一环套一环;五冠,一冠接着一冠。

2004年雅典奥运会,年仅20岁的朱启南一枪成神,温州体校第一位奥运冠军诞生。

2008年北京奥运会,江钰源“掀起头巾”,用微笑征服了世界,成为温州第二位奥运冠军。

此后,温州连续三届奥运会都没有机会尝到奥运金牌的滋味。

16年来,温州一直在等待,温州体校也一直在等待。

漫长赛季等待的,是爆发性的喜悦——三届比赛,一届三枚金牌! 2024年巴黎奥运会上,潘占乐的男子100米自由泳金牌、郑思维的羽毛球混双金牌、潘占乐与徐嘉余的男子4×100米混合泳接力金牌,让温州体校的奥运冠军墙“光彩夺目”。 ”

8月4日,徐嘉余夺冠后庆祝。新华社记者 罗媛 摄

8月2日,郑思维(右)和黄雅琼夺冠后庆祝。新华社记者 任正来 摄

值得一提的是,本届奥运会温州运动员获得的3枚金牌、2枚银牌、1枚铜牌均出自温州体校之手。不仅如此,温州历史上共获得16枚奥运奖牌(5金7银4铜),全部都是“体校制造”。

巴黎奥运会期间,体校专门组织师生、教职工邀请运动员家属观看温州运动员比赛。熬过最深的夜,看最精彩的比赛,分享最大的快乐。总共有五场比赛,每场比赛都有奖牌。

接二连三的好消息让体校师生欣喜不已。用校长韩保斌的话来说,“学校已经很久没有这么热闹了”。学校门口的横幅旁,时常有市民前来拍照。 “没想到,每天工作、训练的地方,居然成了网红打卡地。”社交媒体上,有网友调侃:“体校周边房价该涨了。”

温州体校被誉为“冠军的摇篮”,五冠王是一个积累的过程。

温州市体校始建于1956年,其前身是温州市少年体校。 1987年经省人民政府批准升格为温州市体育学校。是浙江省五所重点体校之一,也是浙南地区唯一一所全日制中学。体育专业学校。

翻看温州体校的成绩单,有一连串傲人的数字:5名奥运冠军、56名世界冠军、90名亚洲冠军、700多名全国冠军,共有700多名运动员被送上高等学校——级别的运动队。建校以来,学校多次荣获全国业余训练先进集体、全国团体先进集体、全国青少年体育训练先进集体、浙江省竞技体育突出贡献单位、浙江省业余训练先进单位等荣誉。

冠军教练拥有点金术

从朱启南、江钰源,到徐嘉余、郑思维、潘占乐,温州体校为何如此人才济济?作为温州竞技体育的龙头单位,他们有着怎样独特的炼金术?

一个采访细节或许能找到答案——记者原本打算采访三位奥运冠军教练,却被告知郑思维的教练陈容正在带队出国比赛,而徐嘉余的教练林梦华正在带队出国比赛。出国培训。

冠军教练很忙,不是忙着庆祝,而是忙着训练接下来的郑思维和徐嘉余。

唯一能被抓住的人就是潘占乐的第一任教练王石,而他还在体校的游泳池里。他刚从法国回来,就跳进了游泳池,他的一群孩子离不开他。

在温州体校的游泳池里,潘占乐的首任教练王石在池边指导孩子们训练。苏乔 摄

从亚运冠军教练,到世界冠军教练,再到奥运会冠军教练,短短一年时间,王石也实现了冠军头衔的三连跳。回来才三天,他就已经接受了十几次采访,几乎都是在泳池边。

当被问及潘占乐成功的秘诀时,王石谦虚地将其归结为“孩子们为自己的成功而奋斗”。王石坦言,小时候潘占乐在一群孩子中能力出众是事实,但作为教练,他“没想到潘占乐会有今天这样的成就”。王石指着泳池里嬉戏的一群孩子,笑着说道:“如果我有这个本事(预测未知),我就抓一个来练一练。”

“作为基层教练员,我们的主要任务就是选苗、培育苗木、运输苗木,至于能走多远,还是要看他们自己。”在王石看来,培养潘战乐的过程中没有其他秘密,只有“责任”。特点。 “父母把孩子交给我,我要做的就是对孩子和父母负责。”有一次,潘战乐的一群学生在周测中表现不佳,他就让学生们留下来游一万米,而他也全程陪在他们身边。

在韩保斌校长看来,温州体校人才储备源源不断的一个很重要的原因就是拥有一批有志气、无私奉献、善于钻研的老、中、青年教练员。

林梦华一手养育了徐嘉余、李柱豪、刘亚欣三大弟子,在温州各幼儿园任教三十多年。她既是教练,又是“母亲”,用心照顾每一个孩子,即使在节假日也是如此。整天蹲在泳池里,经常连家都不顾。

陈容从国家队退役后,回到家乡执教。当时温州体校没有专门的羽毛球场地,他只能接送球员往返各个场地。尽管条件艰苦,陈蓉仍然专注于训练。郑思维他们是当时“游击战”带出来的小队员。

王石、林梦华、陈容等人都是从职业队退役后回到温州担任基层教练。他们不仅积极性高、人脉广,更重要的是,作为运动员,他们一直对体育有着特殊的感情,这对下一代产生着有形和无形的影响。

如果你一直这样想,就会有后果。潘战乐成为泳池之王,让王石晋升为“王”的老师;徐嘉余最终在四场比赛中夺得奥运会金牌,让林梦华的“梦想”成真;郑思维实现羽毛球大满贯,让前国手陈蓉感到自豪“蓉”。

建设全国一流学校

在人们的传统观念中,只有练体育才能有效果。然而,随着时代的发展,对“体育生”提出了更高、更全面的要求。对此,韩保斌认为:“如果体校不注重训练,那当然是‘死胡同’。如果只注重训练,那就是‘死胡同’。”

从某种程度上来说,竞技体育就像千军万马过独木桥,只有极少数人能够拔得头筹。温州体校目前有1200多名学生,每年能选派到专业队的只有一小部分。通过单一录取、单一考试的方式“送”进高校,是影响大多数体育生的问题。未来。

现在在温州体校,已经达成共识——在注重训练的同时,文化课也不能忽视。韩保斌说:“我们不能像以前那样轻视甚至忽视文化课,我们也一直在寻求培训和学习之间的平衡。”

2019年,温州体校新校区落成,“冠军摇篮”从九山搬到了龙湾。

开启新征程,迎接新挑战,温州体校也提出了新的目标——“建设全国一流学校”。

乔迁新校以来,学校紧紧围绕建设“全国一流学校”的目标,着力在拥有一流师资、一流体育教学、一流科研、建立一流水平等五个方面实现突破。一流的管理架构,建设一流的学校。培养一流体育人才的硬件环境。

为实现这一目标,学校提出了“一、三、五”的工作路径。抓住“一个重点”,学校启动2019年制度废改工作,按照“坚持一批制度、淘汰一批制度、修改一批制度”的原则推进制度建设。突出“三个重点”,从体能训练、教研、学生管理三个方面落到实处,确保训练水平提高、教学质量提高、管理更加规范。狠抓“五大创建”,创建“平安校园”、“美丽校园”、“智慧校园”、“品牌校园”、“文明校园”。

“建设全国一流学校,我们的目的不仅仅是培养众多冠军,更重要的是让学生在成功与失败中得到锤炼,在训练与学习之间找到平衡,努力成为全国一流学校。”最好的自己。”韩宝斌说道。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.xiufubahen.com/html/tiyuwenda/6391.html